感统失调可怕吗? 不可怕。只要找准问题根源,第一时间做感统训练,改善只是时间问题。 那什么才是可怕的?两种情况: 第一:你阻止了孩子自我弥补(最常见); 第二:发现感统失调却没有及时补救。 什么是“自我弥补”? 我们从周围环境中接收的视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、前庭觉、本体觉以及内脏觉等多种感觉刺激,就如同滋养大脑的食物一般,持续不断地为其提供必要的养分,确保大脑能够维持其正常的功能状态。 换句话说,倘若没有多样化感觉刺激的持续输入,大脑就会出现各种不适应性,可能会出现各种技能的紊乱。但是人类不会允许这种情况持续恶化下去,我们会主动出击,出去寻找各种感觉刺激,这是生命发展向前的内驱力使然。 当然也有很多家长因为不了解这一深层原因,在看到这些表现后阻止孩子自我弥补,这样不仅不会让情况好转,反而还剥夺了孩子唯一获得刺激的机会,导致情况愈加严重。 此外,也有部分家长在发现儿童感统失调时,盲目抱有“感统失调不是病,没什么可担心的”“孩子还小,长大就好了”等观念,放任不管。 在等待的过程中,往往也会得到两种结果,如果儿童本身感统失调较轻,加上父母有意识地陪伴和教育,那么孩子的能力可能会有所改善和提升。但假如儿童感统失调症状比较严重,父母又未能及时加以干预,那么这类孩子的情况不仅不会变好,长大后也会更加辛苦! 要知道儿童感觉统合能力的发展是呈现“盖大楼”的模式,并不会因某一层出现问题而停止,相反,它会带着问题继续向上发展。也就是说,下面的基础扎不稳,上层的楼就盖不好盖不高。

所以,无论哪种情况,对孩子来说都不是好的结果,并且都需要孩子来承担。

那么最好的预防和解决方法,就是为儿童做一次系统测评,及时发现问题,针对改善。因为现今城市化的发展、生活方式的变化,以及家庭带养方式的改变,导致儿童普遍存在感觉统合能力发展的不足。通过专业的感统测评,我们就可以快速了解现阶段儿童能力发展状态,最快时间做出应对,帮助孩子避免感统失调发生,改善感统失调问题!

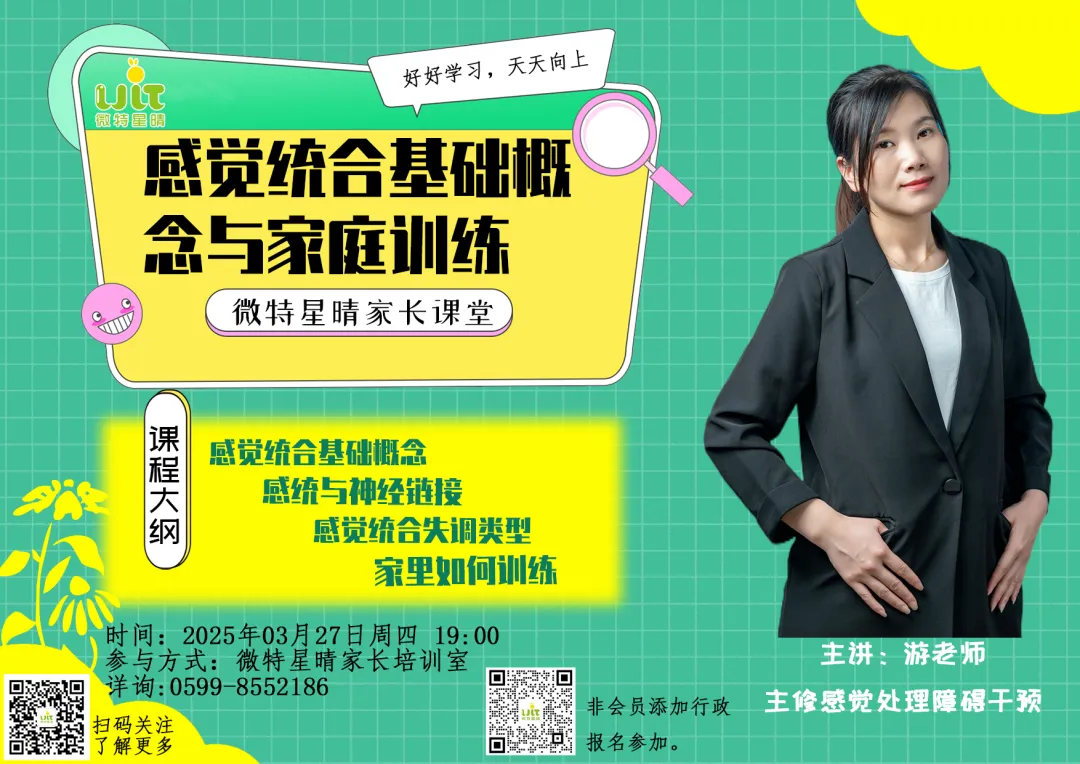

微特星晴儿童智能开发中心

南平专业的儿童能力培训机构

专注2-10岁儿童感统、注意力训练

语言发育迟缓、精神发育迟缓、自闭症、多动症康复干预

地址:南平市延平区胜利街198号胜利大厦A幢2层

电话:0599-8552186 叶老师

网址:http://www.witpdc.com